Trump richtet seine Aufmerksamkeit auf den »US-Hinterhof« Lateinamerika. Diese Verlagerung erinnert an die zweihundert Jahre alte Monroe-Doktrin, schreibt Jude Mckechnie.

Mit der massiven Konzentration von US-Streitkräften in der Karibik hat Donald Trump einige der aggressivsten Elemente der imperialistischen Politik der Vereinigten Staaten gegenüber Lateinamerika wieder aufflammen lassen.

Trump hat unter dem Vorwand der Bekämpfung des Drogenhandels tödliche Angriffe auf »Drogenboote« in der Karibik und im östlichen Pazifik angeordnet.

Aber es handelt sich nicht um einen »Krieg gegen Drogen«, sondern es ist ein Signal, dass die USA ihre Vorherrschaft in dieser Region aufrechterhalten wollen. US-Kriegsminister Peter Hegseth verriet, worum es geht, als er verkündete: »Mit Präsident Trump werden wir unseren Hinterhof zurückerobern.«

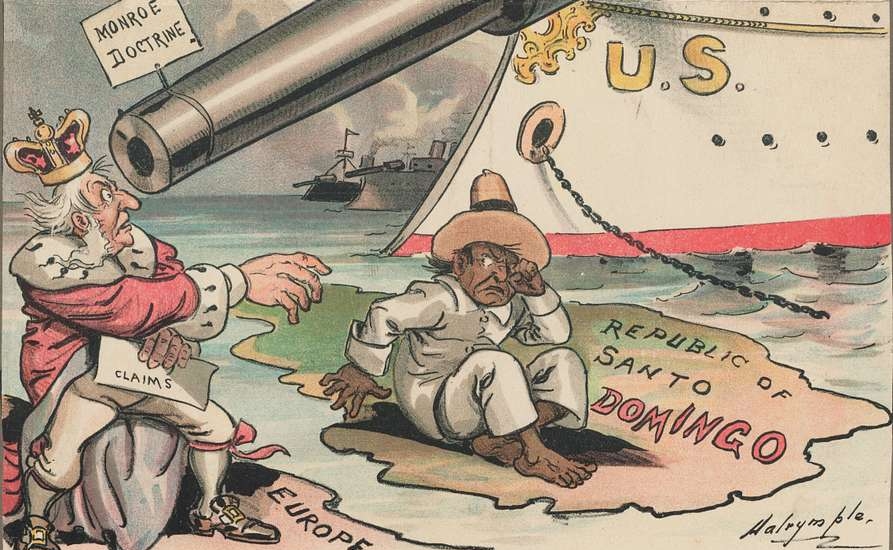

Er meint damit, dass die USA die Monroe-Doktrin wiederbeleben wollen; eine zwei Jahrhunderte alte Politik, die Lateinamerika als »Hinterhof« des imperialistischen Einflusses der USA betrachtet.

Die Monroe-Doktrin

Die US-Regierung verkündete die Monroe-Doktrin erstmals 1823, als sie ihren imperialistischen Einfluss auszuweiten begann. Sie stellte eine klare Botschaft an die europäischen Mächte dar, dass Lateinamerika Teil des Einflussbereichs der USA sein würde. Die US-Regierung würde eine europäische Intervention in der Region nicht länger tolerieren.

Trumps Neufassung der Doktrin ist Teil einer umfassenderen Neuausrichtung der imperialen Strategie der USA. Die Priorität liegt nun auf der Bekämpfung des größten imperialistischen Rivalen der USA: China.

Zu diesem Zweck hat er das außenpolitische Regelwerk der USA verworfen und bricht mit der bisherigen imperialen Strategie der USA.

US-Imperialismus nach dem Zweiten Weltkrieg

Nach 1945 errichtete der US-Imperialismus eine liberale kapitalistische Weltordnung gestützt auf den Freihandel und die freie Marktwirtschaft. Er schuf ein »regelbasiertes« internationales System durch Institutionen, die während und nach dem Krieg gegründet wurden – die Weltbank, den Internationalen Währungsfonds und die NATO.

Diese internationalen Institutionen bildeten die Grundlage für eine ganz andere Art Imperium, als es die alte Kolonialherrschaft darstellte.

Sie sicherten den Dollar als Leitwährung ab und verschafften den US-Konzernen eine Dominanz auf dem Weltmarkt, während die USA ihren militärischen Vorteil nutzten, um mögliche Konkurrenten zu disziplinieren.

In Lateinamerika plünderte der US-Imperialismus die Region mit „Freihandelsabkommen“ aus, die seinen multinationalen Konzernen Zugang zu billigen Arbeitskräften und Rohstoffen verschafften. Von Kuba bis Panama, von Nicaragua bis Uruguay griffen die USA in den Jahren 1898 bis 1994 insgesamt 41-mal offen in Lateinamerika ein.

Dabei ging es ihnen stets darum, die Interessen der USA in der Region durchzusetzen.

Eine Geschichte von Blut und Gewalt

US-Streitkräfte unterstützten unzählige Staatsstreiche, militärische Interventionen und Bürgerkriege. Die Geschichte der USA in Lateinamerika ist geprägt von Gewalt und Blutvergießen.

Während des gesamten 20. Jahrhunderts diktierten die USA weiterhin die Politik Lateinamerikas. Wenn soziale Bewegungen die Investitionen oder Märkte der USA in Lateinamerika zu schädigen drohten, griffen die Vereinigten Staaten ein, um einen Regimewechsel zu erzwingen.

Durch militärisches Eingreifen der USA wurden lateinamerikanische Diktatoren oder Militärregime gestützt, um unliebsame Regierungen zu stürzen.

In Chile waren die USA mit ihrem blutigen Vorgehen 1973 erfolgreich: Sie unterstützten Augusto Pinochets Putsch gegen den 1970 demokratisch gewählten Linkspolitiker Salvador Allende. Über 3.000 Menschen wurden getötet und Hunderttausende flohen, um sich den von den USA unterstützten Kräften Pinochets zu entziehen.

Pinochet führte anschließend 17 Jahre lang ein brutales Militärregime.

Nach der Wahl von Jacobo Arbenz in Guatemala im Jahr 1951 brachte ein von den USA unterstützter Staatsstreich 1954 den Rechtsextremen Carlos Castillo Armas an die Macht. Er war der erste einer Reihe von Diktatoren, die von den USA unterstützt wurden. Der auf das Eingreifen der USA hin folgende Bürgerkrieg kostete 200.000 Menschen das Leben.

Hinter Trumps wiederaufflammendem Interesse an Lateinamerika steht der Machtverlust der USA in anderen Regionen.

Nach den militärischen Misserfolgen der USA in Irak und Afghanistan in den 2000er Jahren eröffnete der relative Niedergang der USA Raum für den Aufstieg Chinas. Die USA mussten somit neue Wege finden, um ihren Einfluss zu erweitern und ihre Position an der Spitze der Hackordnung zu behaupten.

Hauptmotivation: Imperialistische Konkurrenz mit China

Die Beziehungen zwischen den beiden Supermächten scheinen derzeit stabil zu sein, nachdem Trump und Chinas Präsident Xi Jinping auf dem jüngsten G2-Gipfel ein Handelsabkommen geschlossen haben. Xi erklärte sich bereit, die Kontrollen für den Export von seltenen Erden, auf denen die moderne Produktion und Kriegsführung beruhen, ein Jahr lang auszusetzen. Im Gegenzug setzte auch Trump seine neuen Beschränkungen für den Export von Spitzentechnologie aus.

Aber die USA können sich der Logik des imperialistischen Wettbewerbs nicht entziehen. Ihre Konkurrenz mit China ist heute die Hauptbruchlinie des Imperialismus.

US-Sicherheitsbehörden mögen befürchten, dass Trump China aus dem Blick verliert. Das ist nicht der Fall. Trumps Bestreben, die Kontrolle über den gesamten amerikanischen Kontinent zu festigen, ist zum Teil durch den Wettbewerb mit China motiviert.

Kontrolle von Grönland bis Patagonien

Er will alles kontrollieren, von Grönland bis hinunter zur Südspitze Lateinamerikas. Deshalb droht er immer häufiger mit Krieg, beispielsweise um Grönland in Besitz zu nehmen, und mit Handelskriegen mit anderen Staaten, die für die USA strategisch wichtig sind.

Grönland verfügt über 43 der 50 weltweit »kritischen Rohstoffe«. Das US-Energieministerium bezeichnet diese Rohstoffe als »unverzichtbar für Technologien zur Erzeugung, Übertragung, Speicherung und Einsparung von Energie«. Eine Vorherrschaft in diesem Bereich würde den USA helfen, mit China um die Seltenerdmetalle zu konkurrieren, die für die Herstellung von Produkten wie Computerchips unerlässlich sind.

Aus demselben Grund hat der US-Imperialismus Lateinamerika im Visier. In Südamerika ist China bereits der wichtigste Handelspartner und hat im Jahr 2024 ein Handelsvolumen von 446 Milliarden Euro erreicht.

Seit 2018 hat China rund 9,4 Milliarden Euro in die Lithiumgewinnung in Lateinamerika investiert. In Chile besitzen chinesische Unternehmen 57 Prozent des Stromnetzes. Während Chinas Expansion im Ausland sich verlangsamt hat, schließt es Handelsabkommen ab und konzentriert sich auf strategische Sektoren. Die USA wollen China aus ihrem »Hinterhof« vertreiben und diesen wieder fest unter ihre Kontrolle bringen. Aber die USA greifen nicht nur zur militärischen Aggression.

Nicht ausschließlich militärisch: USA verhängen Sanktionen

Die USA haben strengere Wirtschaftssanktionen über mehrere Länder Lateinamerikas verhängt und unterstützen offen die dortige proamerikanische extreme Rechte.

Trump hat Brasilien mit hohen Zöllen belegt, nachdem der rechtsextreme ehemalige Präsident Jair Bolsonaro wegen der Planung eines bewaffneten Putsches gegen den Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva verurteilt worden war. In Argentinien hat Trump den rechtsextremen Präsidenten Javier Milei mit einem Währungstauschabkommen in Höhe von 17,2 Milliarden Euro gerettet. Und er hat damit gedroht, den Panamakanal gewaltsam zu »übernehmen« und zu kolonisieren.

Venezuela im Fokus der US-Interessen

Mit den jüngsten Angriffen vor der Karibikküste hat der US-Imperialismus in seinem Kampf um die Vorherrschaft Venezuela zur Priorität erklärt. Venezuela verfügt über eine der weltweit größten bekannten Ölreserven – einen Markt, den China bereits erschließt.

Im September hat China die erste selbst betriebene Ölplattform im Land installiert. Die chinesischen Kredite an Venezuela belaufen sich mittlerweile auf insgesamt 51,7 Milliarden Euro. Zudem ist das Land der größte Abnehmer chinesischer Rüstungsgüter.

Sowohl in Venezuela als auch im Nahen Osten wollen die USA die Kontrolle über das Öl, nicht für den eigenen Gebrauch, sondern um andere daran zu hindern, darüber zu verfügen. Die USA wollen die Kontrolle über Venezuelas Ölreichtum erlangen und das Land den räuberischen US-Konzernen ausliefern.

Wie das Wall Street Journal kürzlich schrieb, behandelt Trump Latein- und Südamerika »als Erweiterung des US-amerikanischen Heimatlandes – Loyalität wird belohnt, und Widerstand kann teuer werden.«

Trump will Regimewechsel in Venezuela

Und nirgendwo trifft dies mehr zu als in Venezuela. Trump will die Regierung von Nicolas Maduro, auf den ein Kopfgeld von 43 Millionen Euro ausgesetzt ist, stürzen, um ein Regime zu installieren, das den USA freundlich gesinnt ist.

Frühere Versuche des US-Imperialismus, einen Regimewechsel in Venezuela herbeizuführen, sind jedoch gescheitert. Die Bolivarische Revolution der 1990er und 2000er Jahre bedrohte die Interessen der USA. Der linke Politiker Hugo Chávez kam 1999 mit breiter Unterstützung der Bevölkerung an die Macht.

Als die USA und Großbritannien 2002 einen Putsch unterstützten, wurde dieser durch einen Bevölkerungsaufstand vereitelt. Chávez’ Erfolg führte zur »rosa Welle«, einer Welle linker Siege, die Anfang der 2000er Jahre durch Volksaufstände in Brasilien, Ecuador, Bolivien und Nicaragua entfacht wurde.

Aber Maduro, der Nachfolger von Chávez, hat die radikalen Hoffnungen der Bolivarischen Revolution verraten. Er steht an der Spitze eines korrupten und autoritären Regimes, unter dem die Reichen noch reicher und die Armen immer ärmer geworden sind.

Widerstand gegen Trump muss von unten kommen

Obwohl die Regierung sich auf Chávez und die Revolution beruft, greift sie konsequent die Errungenschaften der Revolution und die Rechte der Arbeiter:innen an.

Die einfachen Menschen fühlen sich dem System entfremdet und sind enttäuscht. Die Unterstützung für die Regierung ist geschwunden, sodass sie sich nur noch durch die einfache Methode der Fälschung von Wahlergebnissen an der Macht halten kann. Der Sturz dieses Regimes darf jedoch nicht durch die imperialistischen Gangster in den USA und ihre lokalen Handlanger erfolgen.

Die arbeitende Klasse und alle Armen Lateinamerikas müssen sowohl gegen die jeweils eigene herrschende Klasse als auch gegen brutale Tyrannen wie Trump und Hegseth aufstehen. Damit würde die Sache der Befreiung wieder auf die Tagesordnung gesetzt. Die Hoffnung liegt in den Bewegungen, die für soziale Gerechtigkeit und gegen die USA kämpfen.

Bild: Die ursprüngliche Monroe Doktrin richtete sich gegen die europäischen Konkurrenten des US-Imperialismus. Die moderne Version hat eher China zum Ziel. (Foto: public domain)

Der Artikel erschien zuerst auf Socialist Worker.